Ein Gang durch die nie stattgefundene «Erste Nationale Menschenausstellung»(1999-2004) von Ruedi Häusermann.

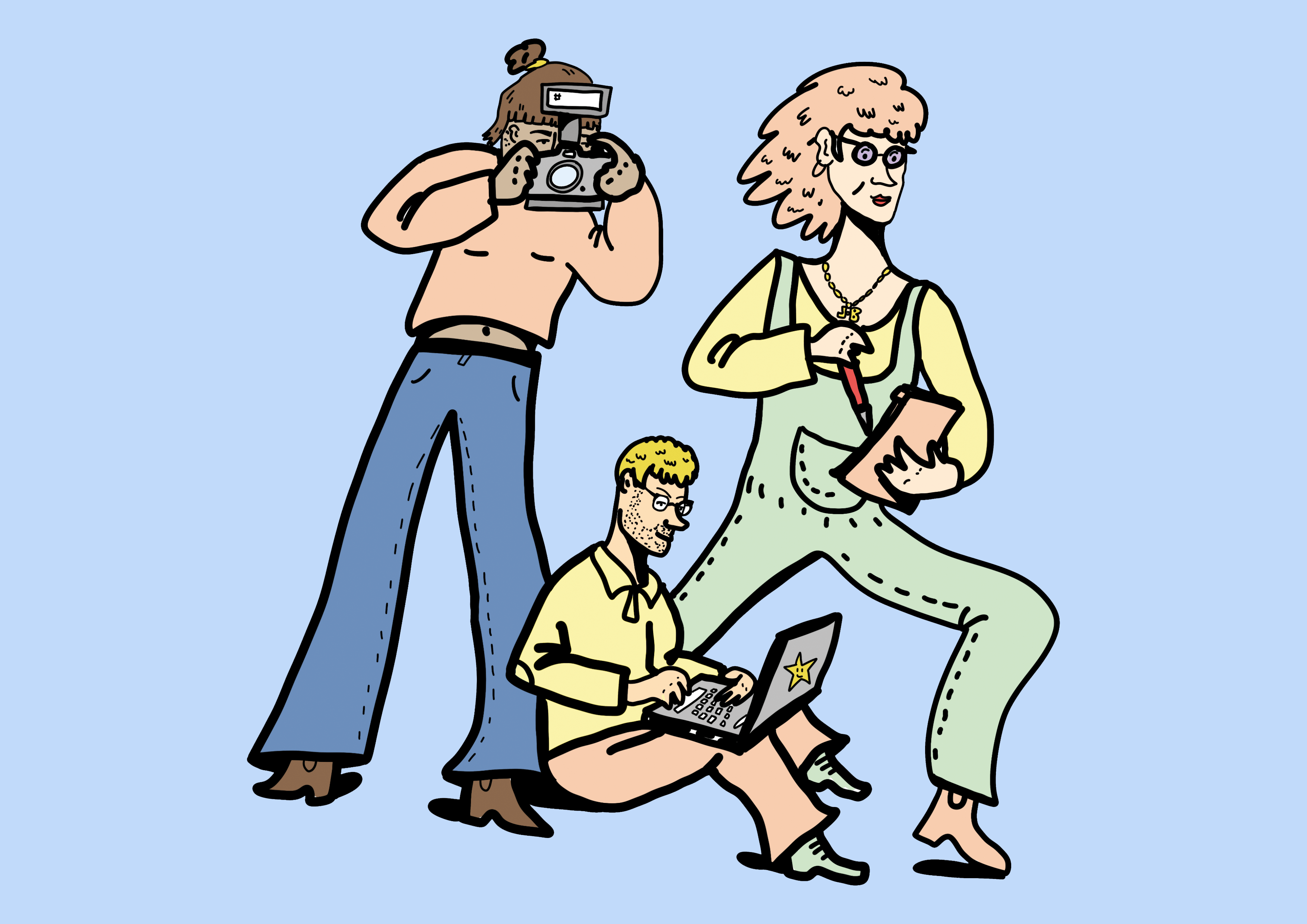

Häusermann hatte vor, seine Ausstellung in mehrere Abteilungen und Zwischengänge zu gliedern, deren Reihenfolge vorgegeben gewesen wäre. Das hätte zu einer eigentlichen Ausstellungsdramaturgie geführt, die Häusermann dazu nutzen wollte, kleine theatrale Geschichten zu erzählen, die sich nach und nach verbunden hätten. In jedem Raum wäre – deutlich wiedererkennbar – ein «Betrachterpaar» anwesend gewesen, das sich am Anfang der Ausstellung kennen gelernt und das am Ende der Ausstellung geheiratet hätte. Auch eine Schulklasse sollte immer wieder auftauchen. Einmal hätte der Lehrer die Klasse unterrichtet und die Ausstellung durch seine Erläuterungen ergänzt. In einer anderen Situation hätte die Klasse ein Lied geprobt: den von Ruedi Häusermann für das Projekt komponierten eurovisionstauglichen Ohrwurm «Up on the top of matherhorn». In jedem Raum sollten ausserdem «Experten» auftreten, Darstellerinnen und Darsteller mit theatralen oder musikalischen Aktionen. Schliesslich hätte es in jedem Raum Aufseherinnen und Aufseher gegeben, mit Schildern gekennzeichnet wie «Frau, Schweizerin, 1965». Sie hätten das Publikum informiert und zum Weitergehen aufgefordert.

Die Objekthaftigkeit des Schweizers auf die Spitze treiben

Begonnen hätte die Sache im Foyer. Hier war eine Fotoausstellung geplant, die lange Warteschlangen vor berühmten Museen und Ausstellungen zeigte. Auch Bilder des Eingangsbereichs der «Menschenausstellung» wären zu sehen gewesen. Wir hätten gelernt: Der Mensch wartet in Schlangen. Eine Bar sollte das Publikum verköstigen. Auf Schildern wären verschiedene «Regeln» zu lesen gewesen, wie man sich in der Ausstellung zu verhalten habe. Allgemeine Grundstimmung dieses Vorraums: Angenehm, zum Verbleib auffordernd.

Durch einen niederen, sich zunehmend erhöhenden Gang hätten wir die Ausstellung betreten. Unser Eintreten wäre von den anderen Besucherinnen und Besuchern mit verfolgt worden, so dass wir unfreiwillig Beispiel gegeben hätten, wie der Mensch zum aufrechten Gang kam.

Mensch – Zubehör

«Mensch – Zubehör» wäre die erste Abteilung überschrieben gewesen. Eine Pianistin als «Expertin» hätte den Raum geprägt. Gelegentlich hätte sie den Standort gewechselt und ihren Flügel verschoben. Glasvitrinen hätten gezeigt: «Zubehör 1: Kleidung» (Unterhosen, BH, Kittel, Erwachsenenschuhe, Kinderschuhe etc.), «Zubehör 2: Nahrungsbeschaffung» («Grosswerkzeuge»: Fischernetz, Melkmaschine, Mähdrescher, Kühlschrank etc. sowie «Kleinwerkzeuge»: Gabel, Messer, Spezialgeräte Wasserschalentiere etc.), «Zubehör 3: Hygiene» (Seife, Crème, WC-Schüssel, Taschentuch etc.), «Zubehör 4: primäre Hilfsmittel» (Stuhl, Bett, Tramhandgriff etc.), «Zubehör 5: Mobilität» (Velo, Auto, Vespa, Kickboard, Flugzeug etc.), «Zubehör 6: sekundäre Hilfsmittel» (Verbandstoff, Toupet, Brille, Gebiss etc.).

Auf Täfelchen sollte stehen: «Der Mensch lebt in Temperaturen zwischen -45° und +40° Celsius», «Der Mensch ist im Prinzip Allesverzehrer», «Der Mensch ist durchschnittlich pro Tag 37 Minuten mit der persönlichen Hygiene beschäftigt», «Am Tag bewegt sich der Mensch aufrecht, aber er sitzt auch oft», «Die Fortbewegungsmittel werden auch zu Repräsentationszwecken eingesetzt», «Eine Vielzahl von Hilfsmitteln macht es dem Menschen möglich, auch unter schwierigsten körperlichen Bedingungen weiterzuleben». Mit dem Arbeitsbegriff «pseudowissenschaftlich» war diese erste Abteilung umschrieben.

Eine Aufsicht, die Glaskästen putzend, hin und wieder den Hochzeitsmarsch pfeifend, hätte uns nun dazu aufgefordert, den Raum zu wechseln. Wir wären in einen Zwischengang gelangt. Hier war eine «Schädelausstellung» vorgesehen: Diverse angeblich uralte Schädel, zusammengeklebt aus knöchernen Bruchstücken wie alte Vasen. Ausserdem wäre auf die aktuelle Spezialausstellung «Birchermüesli» hingewiesen worden.

Mensch – Wissenswert

Wir hätten die zweite Abteilung «Mensch – Wissenswert» betreten. Sie sollte an Gewerbeausstellungen wie die Mustermesse erinnern. Doch wäre hier nur sehr leise gesprochen worden. An verschiedenen Ständen referierten «Experten» fast flüsternd über die menschlichen Sinne: Hören, Sehen, Riechen/Schmecken, Tasten. Auch Sprechen, Träumen, Fortpflanzung («Auslage in Vorbereitung») und Menschliche Vielfalt wären Themen von kleinen interaktiven Inszenierungen, Schnellvorträgen und skurrilen Versuchsanordnungen gewesen.

Im Selbstversuch hätten wir beispielsweise erfahren, wie ein Jagdaufseher hört (sehr laut), ein E-Gitarrist (mit Dauer-Pfeifton), ein ungeborenes Kind im achten Monat, ein sterbender Mensch… Und über die «menschliche Vielfalt» sollte uns ein Dia-Vortrag informieren: stehender Mensch – liegender Mensch, trauriger Mensch – fröhlicher Mensch, dummer Mensch – intelligenter Mensch, armer Mensch – reicher Mensch, behaarter Mensch – unbehaarter Mensch etc. Die Dias sollten allesamt Menschen zeigen, denen wir in der Ausstellung bereits begegnet wären. Als «insgesamt sehr lustig» war diese zweite Abteilung charakterisiert.

In einen düsteren, feuchten Zwischengang wären wir daraufhin gelangt. Eine Beschriftungstafel hätte behauptet: «Aus konservatorischen Gründen können Teile der Ausstellung nur durch reduzierte Beleuchtung gezeigt werden». Zu sehen gewesen wären «Spuren» des Menschen: Versteinerter Schädel (4 Mio Jahren), Fuss-Spuren (3 Mio Jahre), Exkremente (400’000 Jahre), Haarbüschel (5’000 Jahre), Moorfunde (2’000 Jahre), Zähne (500 Jahre), Hautfunde (400 Jahre)… Doch die einzelnen Exponate wären kaum zu unterscheiden gewesen: Undefinierbare versteinerte Gebilde. Erst in jüngster Neuzeit wären die «Spuren» auf einmal deutlich geworden: Fleisch (2 Jahre), Fingernägel (1 Jahr), Kot (2 Monate), Erbrochenes (3 Wochen), Urin (2 Wochen), Auswurf/Speichel (6 Tage), Schweissgeruch/Darmgase (5 Minuten), alles präsentiert in Nierenschalen unter Glas.

Himmelschor und Kopfgesang

Nach den leiblichen Überresten wären wir daraufhin zur «geistigen Welt» des Menschen vorgedrungen. Auf einem Rundgang über uns hätten wir einen singenden Himmelschor erkennen können, der in einer Art Prozession seine Runden gedreht und auf Einlass in den Himmel gewartet hätte. Zu hören gewesen wäre eine choralmässige Fassung des Hochzeitsmarschs.

Wir wären in den nächsten dunklen Raum gelangt: Eine ansteigende Miniaturlandschaft, durch die uns ein Gang geführt hätte. Für die jeweils neu Eintretenden wäre dabei der Eindruck einer «Hinterkopfstudie» entstanden: Verschiedene Betrachterköpfe, die nach und nach in der Landschaft untergetaucht wären.

Menschliches Zusammenleben

«Zusammenleben» hätte die dritte Abteilung geheissen. In einer Halle wären lebensgrosse Installationen aufgebaut gewesen. Über einer hätte gestanden: «Menschen leben in Familieverbänden». Zu sehen gewesen wäre eine aufgeschnittene Wohnung, mit Bad, Küche, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Gehaust darin hätte eine vierköpfige Familie, die in einer Loop-Szene ihren Morgenalltag spielend-erzählend demonstriert hätte: Der Wecker klingelt, wäre uns gesagt worden und weiter: Die Familie steht auf und betritt das Bad. Der Junge nimmt die Zahnbürste. Die Mutter zieht den Rock an. Sie bereitet das Frühstück vor. Alle Familienmitglieder setzen sich an den Tisch. Nach und nach verlassen sie die Wohnung. Dann hätte der Loop von vorne begonnen.

«Landwirtschaft», «Produktion» und «Dienstleistung» sollte auf nächsten Schildern stehen, welche auf die Arbeitswelt des Menschen («Mensch + Arbeit») verwiesen hätten. Da wäre ein Bauernhof zu sehen gewesen, mit Scheune: Das Tor hätte sich geöffnet und der Bauer wäre mit seinem Traktor aufs Feld hinaus gefahren. Auf dem Feld hätte es naturechte Erde gegeben, die von der Bäuerin beim Gehen in der einen Richtung geackert und beim Zurückgehen geeggt worden wäre. Der Bauer hätte einen Vortrag gehalten über die Vor- und Nachteile des Bauernlebens.

Direkt daneben sollte eine Fabrik stehen, mit Zick-Zack-Dach und zwei Produktionsstrassen darunter. Auf der einen Seite wäre demonstriert worden, wie Aromatpulver hergestellt wird. Auf der anderen wäre parallel dazu die passende Aromatbüchse gefertigt worden. Wieder waren kleine choreografierte Situationen vorgesehen, sich wiederholende Abläufe, musikalische Elemente; aber auch Kürzestszenen, die beispielsweise die Kündigung eines Mitarbeiters geschildert hätten.

Der Dienstleistungssektor wäre dargestellt worden mit einem Einblick in die Arbeit der (damals noch existierenden) Telefon-Auskunft-Zentrale 111. Kleine Szenen hätten vom Alltag in der Zentrale erzählt, den penetranten Anfragen, der Zeitnot, den Kompliziertheiten, die sich u.a. dadurch ergeben hätten, dass nur ein Telefonbuch vorhanden gewesen wäre. Ein Spezialist sollte die Abläufe professionell kommentieren.

Eine weitere szenische Installation hätte «Liebe + Partnerschaft» geheissen. Hier hätten wir also gesehen, wie sich das mehrfach auftgetauchte «Betrachterpaar» in einer intimen Sequenz näher kommt.

Wir wären zu «Mensch + Freizeit» vorgedrungen. Ein kurzes Theaterstück hätte nach dem Prinzip der «Traditionsballung» verschiedene volkskulturelle Phänomene gezeigt: Chor, Jodler, Ländlerkappelle, Trachtentanzgruppe, «1 Mani Matter», eine Fernsehfamilie, Hündeler… Hinter uns sollte eine luftdicht verpackte Blasmusik im Glaskasten spielen.

Und da wäre auch der eingangs erwähnte «Freizeitberg» zu entdecken gewesen, eines der teuersten Objekte der Ausstellung, um dessen hohe Kosten schon im Vorfeld gerungen wurde. «Wander- und Skivergnügen» hätte auf einem Schild gestanden. Auf der einen Seite des Berges hätten wir den Bergsteigern beim Aufstieg zugesehen. Auf der anderen Seite wären die Skifahrer heruntergerast.

Und in einer Art Bunker schliesslich sollte sich die «Sirenenschule» befinden: Ein Soldatenchor imitiert singend verschiedene Sirenentöne, während ein Prüfling zur Bedeutung der Tonfolgen befragt worden wäre. Auch ein «Chlortablettenlager» hätte hier Platz gefunden.

Nach Hochzeitskatalogen, Gesellschaftsspielen und dem «Merkblatt für kantonale Scheidungsraten» wären wir in einen Bahnhofs-Wartsaal gelangt, in dem die Themen «Mobilität + Reisen» noch einmal hätten vertieft werden können. Durch räumliche Veränderungen sollte sich der Wartsaal schliesslich zum Sääli wandeln. Und wir hätten uns auf einmal mitten in einer Hochzeitsgesellschaft befunden: als Gäste an der Hochzeit des «Betrachterpaars». Der Hochzeitsmarsch wäre gespielt worden. Die Schulklasse hätte ihr «Matherhorn»-Lied gesungen. Und der im «Matherhorn»-Lied besungene «Willy» hätte als Tischmajor erzählt, wie sich das Hochzeitpaar kennen gelernt hätte. Auf dem Tisch wäre frisch produziertes Aromat gestanden. Und während sich die Gesellschaft zum Tanz erhoben hätte, wären wir in den nächsten Raum geschoben worden – in die Innenwelt des Menschen.

Mensch innen, der Lebensbogen

Stockdunkel wäre es nun gewesen: «Mensch innen». Wir hätten uns in einer Art Operationssaal befunden, der anatomischen Abteilung. Und hätten erfahren, dass der Mensch sich für sein Innenleben interessiert. Im Gegensatz zum Hund, der sich nicht darum kümmert, wohin die Wurst gelangt, die er isst.

Von da aus wäre es weitergegangen in den «Lebensbogen»: Eine unendliche Landstrasse mit einer sich verjüngenden Perspektive. Rechts davon hätten Männer gesessen, links davon Frauen. Sie wären beschriftet gewesen: «5 Jahre», «10 Jahre», «15 Jahre»… Menschen im Alter von 5 bis 90 Jahren hätten hier gesessen. Sie hätten in Büchern gelesen, gelegentlich aufgeschaut. Es hätte kleine choreografierte Synchronitäten unter ihnen gegeben. Ein weiteres Schild hätte verhindert, dass die Darstellenden belästigt worden wären: «Bitte nicht mit dem ausgestellten Personal sprechen.» hätte es geheissen.

Am Ende der Strasse wäre dann der Ausgang gewesen. Wir wären ins Freie gelangt und hätten etwas versteckt weiter hinten das Grab jenes «Willy» entdeckt, der uns im «Matherhorn»-Lied und unterwegs mehrfach begegnet wäre.

Knapp zwei Stunden hätte dieser Rundgang gedauert. Das Publikum sollte gruppenweise in zeitlichen Intervallen die Ausstellung betreten. Von 17.00 bis 23.00 Uhr wäre sie geöffnet gewesen sein. So hätten im Verlauf eines Abends – wie bereits vorhandene detaillierte Berechnungen zeigen – rund 600 Personen die Ausstellung besuchen können. Es hätten sich jeweils mehr Beteiligte in der Ausstellung aufgehalten als Besucherinnen und Besucher.

Ausserhalb der Ausstellung schliesslich sollte es einen Aussichtsturm geben, von dem aus wir auf die Ausstellung heruntergesehen hätten. Und hier hätte gestanden: «Menschen besuchen gerne Menschenausstellungen». – Wenn sie denn stattfinden.

Geschrieben für das eben im Verlag «Theater der Zeit» erschienene Buch «Umwege zum Konzert».

Die Buchpremiere mit Ruedi Häusermann und Herausgeberin Judith Gerstenberg findet am 13. Januar 2016 um 18.30 Uhr im Schauspielhaus Zürich Schiffbau / Matchbox statt.